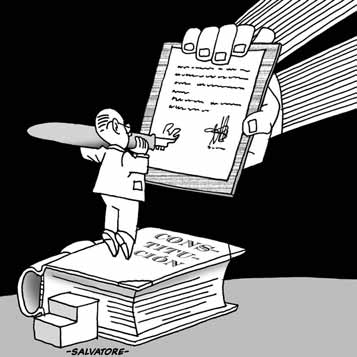

Hace medio siglo el derecho era muy sencillo, al

menos en este pequeño confín del mundo: predominaba

a rajatabla la concepción positivista y formalista

del Derecho Romano, el jusnaturalismo se concebía

más como algo complementario a los vacíos de las

normas positivas que como sustitutivo de las mismas,

la jurisdicción penal era asaz de sencilla al

imponerse como criterio casi único el fuero

territorial, la cumbre de la pirámide normativa la

coronaba en forma única la Constitución de la

República, con la cual no competían ni derechos

naturales ni tratados internacionales. Desde hace

treinta años se asiste a un verdadero terremoto

jurídico con los cambios doctrinarios y

jurisprudenciales, el avance sobre la romanidad

jurídica de los principios y la praxis del derecho

sajón, un avance también del jusnaturalismo y las

crecientes colisiones entre constitución y tratados

internacionales.

Además de los cambios doctrinarios y

jurisprudenciales, que no son unánimes sino que

generan fuertes controversias, el poder político ha

avanzado en las últimas décadas con mucha rapidez en

la ratificación de tratados internacionales, sin

detenerse a considerar el grado de

constitucionalidad de muchas obligaciones que

adquiere la República en dichos tratados o los

conflictos entre la norma constitucional y la

obligación internacional. Va de suyo que si un

convenio internacional colide con preceptos

constitucionales, caben dos caminos: no suscribir o

no ratificar el convenio, o modificar la

Constitución; en cambio, se ha ido por un tercer

camino, como suscribir y ratificar los tratados

internacionales y no modificar la Constitución, para

deleite de todos aquellos que pueden dedicar las

horas a pensar y discutir cómo compatibilizar lo

difícilmente compatibilizable. No hace mucho,

catorce años atrás, se modificó el texto

constitucional, no solo en lo electoral sino en

materias tan ajenas a ello como la descentralización

o los recursos ante el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo; pudo haberse avanzado algo más en el

tema de las eventuales colisiones entre normas

constitucionales y compromisos jurídicos

internacionales, lo que no se hizo.

Algunos países van por el camino de otorgar a los

tratados internacionales la misma jerarquía de las

normas constitucionales. Uruguay está impedido de ir

por esa interpretación -hasta tanto se modifique la

Constitución- por razones de forma que suponen

razones sustantivas en materia de titularidad de la

soberanía: la Constitución de la República solo es

modificable por decisión en última instancia del

Cuerpo Electoral Ciudadano Nacional, vale decir, por

el conjunto de ciudadanos (excluidos los electores

no ciudadanos) en pleno ejercicio de la ciudadanía

inscriptos en la Sección Habilitados para Votar del

Registro Cívico Nacional. Ese es el único órgano que

puede modificar la Constitución y, por ende, puede

dar rango constitucional a cualquier norma, emanase

de donde emanase, de fuente puramente nacional o de

obligaciones internacionales. Dicho en criollo: sin

plebiscito, ninguna norma de derecho positivo tiene

rango constitucional.

Otro tema que se ata por el rabo es la

contradicción de lógica constitucional entre el

principio del consenso y el principio de la decisión

mayoritaria, que surge a partir de la Carta Magna

de 1934. Allí se apeló al principio del consenso

para la determinación de las reglas básicas de

juego, vale decir, la organización del Estado, la

definición de sus principios fundamentales y las

reglas electorales y de ciudadanía que constituyen

las bases de aplicación de la soberanía. El consenso

expresado por la regla universalmente prevalente de

los dos tercios del total de componentes del órgano,

adoptada hace circa mil años a título de ficción de

la unanimitas y como aceptación del fin de la

unanimidad efectiva. El fundamento básico es que

medio voto más de la mitad no puede imponer las

reglas sustanciales de organización, el ejercicio de

la soberanía y los principios fundamentales a la

otra mitad menos medio voto. Cuando la Iglesia

Católica adopta los dos tercios para las decisiones

de concilios y colegios supremos, lo hace para no

repetir la historia de la adopción de decisiones

mayoritarias que condujeron a cismas. Al menos, que

las dos terceras partes le impongan algo al tercio

restante (lo cual también puede discutirse si en

realidad ello implica consenso, o cabe avanzar hacia

mayorías aún más calificadas). Hasta aquí todo

claro.

Pero en forma simultánea con avanzar por el

sistema de la consensualidad, abrió otros cuatro

caminos con fundamento básico opuesto, es decir,

donde se puede imponer la decisión por simple

mayoría (la mitad del total más medio voto). Tres de

estos caminos desembocan en un acto plebiscitario

donde decide la simple mayoría absoluta de la

ciudadanía en ejercicio y que se diferencian entre

sí en función de la iniciativa: si es por dos

quintos de los parlamentarios, por la décima parte

de la ciudadanía en ejercicio o por la simple

mayoría de los legisladores (éste, como de

complemento del camino anterior). La cuarta vía es

algo más compleja e implica elecciones de una

Convención Nacional Constituyente, que decide por

mayoría común, y luego un acto plebiscitario donde

se decide también por simple mayoría. Cualquiera de

estos cuatro caminos suponen una lógica opuesta a la

búsqueda del consenso o, más estrictamente, de una

mayoría cualificada.

La historia reciente demuestra la existencia de

varias e importantes reformas constitucionales por

mayorías muy lejos de la pretensión consensual, como

imposición de una apenas mayoría sobre una apenas

minoría. También este mecanismo ha significado la

creación de verdaderos referendos legislativos de

aprobación (no previstos en la Carta Magna), como

fueron los casos de las dos reformas

constitucionales relativas al tema de las

jubilaciones y pensiones, o la que dispone la

estatización del agua y su distribución.

Otro tema significativo es que la búsqueda de la

consensualidad, donde opera, lo es estrictamente en

el terreno de los actores políticos, de los

representantes, y no de la ciudadanía. Una ley de

reforma constitucional requiere de la aprobación de

los dos tercios de cada cámara, pero su ratificación

no requiere de los dos tercios de la ciudadanía.

Basta observar que la última reforma constitucional

se aprobó con el apoyo de tan solo el 50,5% de la

ciudadanía[1]

[1]

Tercera y última nota de una

mini-serie. Ver como antecedentes: “Lo que

el pueblo decida” y “Sobre

la pacífica aceptación del voto”, El

Observador, domingos 7 y 14 de noviembre de

2010.